Советские летчики в Шотландии в годы Великой Отечественной войны

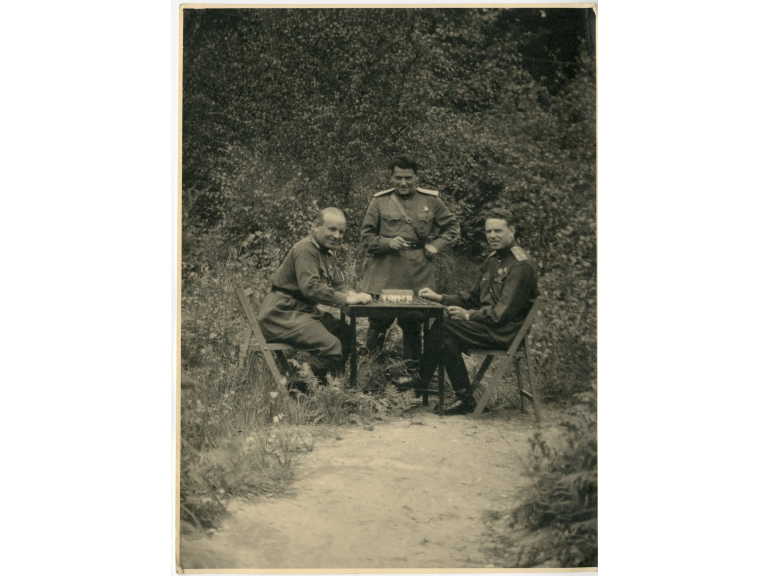

Советские летчики на авиабазе ВВС Великобритании Эррол, Шотландия

Одним из интереснейших эпизодов сотрудничества нашей страны и Великобритании в годы Второй мировой войны является пребывание в Шотландии в 1943-1944 гг. группы советских летчиков, которые проводили приемку британских транспортных самолетов «Албемарл» и обучались пилотированию этих авиамашин. Пилоты входили в состав 1-й авиатранспортной дивизии ГВФ СССР (в 1941-1942 гг. – Московская авиагруппа особого назначения, МАОН, с 1944 по 1946 гг. – 10-я Гвардейская авиатранспортная дивизия).

Сейчас в честь советских экипажей на аэродроме Эррол, который расположен вблизи городов Перт и Данди, установлена мемориальная доска. В память о них проводятся торжественные мероприятия, но на протяжении долгих лет об особо важном задании наших летчиков было известно совсем немного. В этом разделе нашего Вы сможете ознакомиться с материалами, подготовленными на основании исследований и публикаций Анны Юрьевны Белорусовой, внучки одного из базировавшихся в Шотландии летчиков Петра Ивановича Колесникова.

История пребывания советских летчиков в Шотландии

Летом 1942 г., в один из тяжелейших периодов Великой Отечественной войны, критической становится нехватка военно-транспортных самолётов для переброски войск, вооружения и боеприпасов на решающие участки фронта. 7 сентября 1942 года И.В.Сталин в телеграмме Послу СССР в Великобритании Ивану Михайловичу Майскому поручил договориться о поставке «хотя бы 500 транспортных самолётов». Британское правительство сообщило о возможности предоставить 100 двухмоторных бомбардировщиков. Предложение было принято, и представители советской военной миссии выехали на авиазавод договариваться о модификациях самолёта «Албемарл» под военно-транспортный вариант.

6 ноября У.Черчилль при встрече с И.М.Майским представил советскому дипломату историю создания самолёта «Албемарл». В 1938 году британское правительство, опасаясь нехватки алюминия, разместило заказ на разработку получившего в будущем название «Албемарл» бомбардировщика смешанной конструкции: фюзеляж и центроплан крыла имели трубчато-стальной каркас и деревянную обшивку. Когда самолет был запущен в серийное производство, стало очевидно, что по своей сложности пилотирования бомбардировщиком он быть не может. Ему отвели роль военно-транспортного самолёта, который мог бы совершать перелеты на дальние расстояния.

В качестве маршрута перегонки самолетов утвердили так называемую авиалинию Молотова – Керра (маршрут, которым советский Народный комиссар иностранных дел, заместитель председателя Государственного комитета обороны В.М.Молотов воспользовался для беспосадочного перелета в Великобританию, получивший такое название в честь самого Молотова и британского посла в СССР А.Керра). Беспосадочный ночной перелёт британского тяжёлого бомбардировщика с шотландского аэродрома Прествик в Москву пролегал через Северное море, оккупированную Норвегию, нейтральную Швецию и Балтийское море. Британское правительство предложило организовать полный курс обучения на «Албемарл» для советских экипажей в Шотландии. Задача по перегонке самолётов была возложена на лётчиков Московской авиагруппы особого назначения (МАОН).

В соответствии с постановлением Государственного Комитета обороны от 7 декабря 1942 года в составе 1-й авиатранспортной дивизии, в которую к этому моменту переформировали МАОН, были подготовлены 20 перегоночных экипажей. Первую группу из 10 человек доставил в Шотландию 11 января 1943 года британский тяжёлый бомбардировщик «Либерейтор».

Летчики разместились на военном аэродроме Эррол, открытом 1 августа 1942 года. Авиабаза представляла собой три взлётно-посадочные полосы в форме буквы «А» с двухэтажной диспетчерской вышкой и многочисленными вспомогательными строениями на открытой равнине. На аэродроме проходили тренировку лётчики стран антигитлеровской коалиции, всего было расквартировано около двух тысяч человек.

Глава советской военной миссии в Великобритании адмирал Николай Михайлович Харламов писал: «Лётный состав приступил к работе по программе: летчики и бортмеханики изучают самолёт, мотор и оборудование на заводах, радисты и штурманы изучают материальную часть в Эрроле. 20 января приступят к лётной тренировке. Экипажи размещены в Эрроле удовлетворительно и питанием обеспечиваются в достаточной степени. Недостатком является внешний вид лётчиков, прибывших в разношёрстном обмундировании, без знаков различия. Это усложнило отношения между ними и англичанами-инструкторами (офицеры), которые рассматривают лётчиков как рядовой состав». После этого было принято решение заказать у портного из Данди пошив советской военной формы для лётного состава особой авиагруппы.

В течение двух месяцев ещё семь групп прибыли из Москвы. После завершения курса подготовки в составе 305-й особой части на авиабазе Эррол экипажи должны были к 1 апреля перегнать по северному маршруту первую партию самолётов. Дополнительно к этому британское правительство выразило готовность передать ещё сотню «Албемарл».

Из докладной записки начальника ГУ ГВФ генерал-полковника авиации Фёдора Алексеевича Астахова заместителю председателя ГКО В.М.Молотову: «Докладываю, что в ночь с 3 на 4 марта из Англии в СССР был осуществлён перелёт первого самолёта «Албемарл» под управлением пилота Шорникова. Вылетел с аэродрома Эррол 3 марта в 20 ч. 45 московского времени и благополучно приземлился на аэродроме Внуково 4 марта в 8 ч. 00. Продолжительность полёта 11 ч. 15. Высота 4-4.5 км. Самолёт покрыл расстояние 2662 км».

До конца апреля 1943 года советские экипажи перегнали 14 самолётов, два из которых до Внуково не долетели: один был сбит зенитной артиллерией над Швецией, другой пропал без вести.

Ещё один «Албемарл» потерпел крушение у озера Лох-Тей во время тренировочного полёта. Существуют противоречивые данные о причинах трагедии, но по свидетельствам очевидцев, экипаж под командованием Героя Советского Союза Александра Ивановича Груздина смог отвести падающий самолет от расположенных в округе жилых домов и ценой своих жизней уберечь местных жителей.

Весь процесс подготовки самолётов британского производства к переправке в СССР, обучение советских лётчиков находились под пристальным вниманием высшего руководства СССР. Особым вопросом тогда был и маршрут перегонки самолетов.

Из докладной записки начальника ГУ ГВФ генерал-полковника авиации Ф.А.Астахова членам Государственного комитета обороны В.М.Молотову, А.И.Микояну, Г.М.Маленкову: «С 1 мая тёмного времени для перелётов не хватает. Маршрут граничит с широтой белых ночей, и наши самолёты могут быть легко обнаружены истребителями противника. Считаю необходимым пересмотреть маршрут перегонки с целью сохранности лётного состава и материальной части. Предлагаем на Ваше рассмотрение южный маршрут на период коротких ночей до 1 сентября через Алжир — Триполи — Каир — Тегеран — Баку. Протяжённость 10 075 км. Просим разрешить вступить в переговоры с англичанами для уточнения аэродромов промежуточных посадок, организации технического обслуживания».

К концу июня 1943 года тренировочная программа советских экипажей в Эрроле была завершена. Советские лётчики были приглашены на церемонию чаепития с представителем короны лордом Монтрозом в эдинбургской резиденции британских монархов дворце Холируд. Им была предоставлена гостевая трибуна на финальном матче футбольного Кубка в Глазго. Несмотря на завесу секретности проводимой британскими ВВС операции по бомбардировке Берлина, британское командование пригласило командиров советских экипажей на авиабазу в Йорке, где они наблюдали за вылетом армады тяжёлых бомбардировщиков «Галифакс» на Берлин.

25 июня британское правительство подтвердило южный маршрут перегонки, и советские экипажи на поезде отправились на юг Англии, где на берегу Ла-Манша располагалась авиабаза Хёрн. В июле всё было готово к перелёту в Москву по южному маршруту.

В это время отечественный НИИ ВВС представил «Акт по результатам государственных испытаний импортного самолёта «Албемарл»: несмотря на мощные моторы «Бристоль Геркулес», машина имела существенные конструктивные и производственные недостатки. Свои оценки дали лётчики: «По своим лётным данным «Албемарл» не принадлежит к числу новшеств современной техники в самолётостроении, а, наоборот, к числу отсталых и сходящих с вооружения самолётов. Я, как советский лётчик, к сожалению, не могу дать положительного отзыва. Командир корабля Яковлев. Налетал 40 часов, перегнал 1 самолёт из Англии в СССР. 20.07.43».

21 сентября советский поверенный в делах в Лондоне А.А.Соболев вручил британскому министру иностранных дел Э.Идену письмо с перечнем 40 дефектов «Албемарла», требующих устранения. Британские заводы не справлялись с объёмом и сроками работ. Британское правительство предложило перенаправить зарезервированную партию «Албемарлов» на средиземноморский театр военных действий. Но такой вариант был отклонен: на советско-германском фронте по-прежнему испытывалась острая нехватка в военно-транспортных самолётах.

Перспективы перегоночной операции «Албемарл» выглядели неопределённо. Советские летчики ждали прибытия с заводов доработанных самолётов, чтобы испытать их в Эрроле. Такая привычная для британцев неспешная, плановая работа была в тягость. На Родине шла война, где их сослуживцы сражались насмерть с гитлеровцами. Удручала и потеря связи с родными и близкими по причине секретности командировки.

В московском архиве хранится письмо одного из лётчиков, которое так и не было доставлено адресату: «Дмитрий Степанович, Анатолий Иванович! Мои друзья! Вот скоро уже год, как я за пределами своей страны, и только 3-4 месяца несколько оправдали это пребывание, а остальное время - как «лондонский туман». Ни цели, ни ясности на перспективу. Люди живут ответственным и горячим периодом войны, а мы, 50 человек в сомкнутом кругу, духовно питаемся сообщениями по радио. Я скажу вам, что всю глубину обстановки и морального уровня ни за что не понять на словах. В чём дело? Вот вопрос, который провожает меня на сон в 1-2 часа ночи и встречает в 7 часов утра… Ваш Н (неразборчиво) … 29 ноября 1943 г. Шотландия, Эррол».

К концу декабря поступили три «Албемарла», на очереди были ещё десять. В это же время из Фэрбенкса через Берингов пролив до Красноярска уже шли регулярные поставки по ленд-лизу самолётов С-47. Это был хорошо знакомый советским лётчикам «Дуглас» в его последней модификации, ставший самым распространённым и успешным военно-транспортным самолётом армий стран-союзниц.

На Рождество советские лётчики были приглашены в Офицерское собрание авиабазы Эррол. На праздничном столе перед каждым из них лежало напечатанное на русском языке рождественское меню, украшенное шотландским символом - чертополохом.

14 января начальник ГУ ГВФ Ф.А.Астахов направил курирующему авиапромышленность Г.М.Маленкову доклад, в котором дальнейшая перегонка «Албемарла» была признана нецелесообразной. В марте советские лётчики по группам отбыли из Эррола в морские порты Ливерпуля, Лондондерри, Инвернесса, Гринока и Турсо. Одну группа была доставлена домой через Норвежское и Баренцево море вместе с очередным союзным Северным конвоем. Остальные лётчики на британских кораблях прошли Атлантику, Гибралтар и Средиземное море до Александрии и вылетели из Каира советским С-47 во Внуково.

В Москве лётчикам предоставили несколько дней, чтобы увидеться с семьями, и затем они вернулись на фронт. Впереди был ещё год войны.

Авиация Великобритании глазами очевидца

Поставки «Албемарлов» из Великобритании в Советский Союз были признаны нецелесообразными. Но лётчики прошли полный курс обучения, ознакомились с материально-технической базой и конструкторскими особенностями британских транспортных самолетов, провели десятки испытательных полётов. Кроме того, они своими глазами увидели систему функционирования военно-воздушных сил Великобритании.

Из докладной записки командира перегоночной авиагруппы Вениамина Михайловича Короткова от 3 мая 1944 года: «Расположенные на Английских островах воздушные силы представляют сбой солидную мощь. В течение года нашего пребывания в Англии можно было убедиться в том, что английское правительство уделяет большое внимание развитию воздушных сил. Это видно было по тону газет и журналов, из разговоров с офицерским составом ВВС, и особенно ясно это видно из строительства новых аэродромов и усиления старых.

Общий культурный уровень развития личного состава авиации стоит высоко, что обуславливает его хорошую специальную подготовку. Политическое развитие подавляющего большинства слабое. Интерес к этому отсутствует. Моральное состояние и внутренняя дисциплина хорошие. Мы не видели случая, чтобы командиру пришлось повторить своё приказание и настаивать на его выполнении. Отношение командиров к подчинённым вежливое. Резкий тон в приказаниях отсутствует, и само приказание носит характер вежливого обращения. Подчинённый внимательно выслушивает приказание и немедленно его выполняет. Отношение к работе чрезвычайно серьёзное, работают медленно, методически, без рывков и спешки, обращая внимание на каждую мелочь, в результате чего качество работы, как правило, хорошее».

Память о советских летчиках в Шотландии в наши дни

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне благодаря усилиям российских и шотландских энтузиастов и инициативе А.Ю.Белорусовой и ветеранов российской гражданской авиации при поддержке Генерального консульства России в Эдинбурге впервые появилась возможность воздать должное советским летчикам, оказавшимся в годы Великой Отечественной войны Шотландии.

15 мая 2015 года в Центре истории аэродрома Монтроз открылась посвящённая советским лётчикам выставка. Выступая на открытии, Генеральный консул России в Эдинбурге Андрей Анатольевич Прицепов отметил: «Заслуги этих лётчиков не ограничились подвигами в годы войны. Они позволили нам вновь встать плечом к плечу здесь и сейчас. Мы должны сделать всё, чтобы имена и подвиг советских пилотов стали бессмертными и в России, и в Великобритании, поскольку только память об ужасах и жертвах той войны позволит избежать повторения трагедии». С британской стороны с приветственной речью к собравшимся обратилась представитель королевы в графстве Ангус лорд-лейтенант Джорджина Осборн. Почётными гостями на открытии стали шотландские ветераны и делегация, прибывшая из аэропорта Внуково, где в военные годы базировалась 1-я авиатранспортная дивизия.

Созданная в Монтрозе экспозиция содержит информацию об установлении союзнических отношений между СССР и Великобританией в годы войны, формировании Антигитлеровской коалиции, британских союзнических поставках в Советский Союз, событиях на фронтах Великой Отечественной и о сложнейших боевых заданиях, которые выполняла советская авиагруппа. Часть выставки посвящена летчикам, направленным в Шотландию, причем в экспозиции использованы материалы как из личных архивов, так и из архивов Росавиации и авиамузея Внуково.

16 мая 2015 г. на аэродроме Эррол, теперь уже покинутом британскими ВВС, в память о советских летчиках была торжественно открыта мемориальная доска. Табличка была доставлена из России, в то время как шотландская инициативная группа подготовила постамент.

На церемонии открытия выступили заместитель лорда-лейтенанта области Перт и Кинрос Льюис Мейтланд, заместитель провоста области Перт и Кинрос Боб Бэнд, Анна Юрьевна Белорусова, заслуженный летчик СССР Алексей Александрович Тимофеев и Генеральный консул Андрей Анатольевич Прицепов. Были возложены венки.

Мемориальная доска в Эрроле стала еще одним – и мы надеемся, что не последним – мемориалом, увековечивающим на территории Шотландии память тех, кто сражался с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

Список советских летчиков, находившихся в Шотландии в 1943-1944 гг.

- Коротков Вениамин Михайлович – командир группы

- Быстрицкий Алексей Михайлович

- Григорьев Михаил Иванович

- Груздин Александр Иванович

- Грушевский Дмитрий Васильевич

- Дриженог Пётр Алексеевич

- Иванов Григорий Иванович

- Ильченко Фёдор Филлипович

- Качанов Иван Зиновьевия

- Кварталов Сидор Егорович

- Книжко Евгений Онуфриевич

- Колесников Пётр Иванович

- Куликов Алексей Иванович

- Лабутин Борис Константинович

- Лахно Фёдор Афанасьевич

- Любимов Василий Васильевич

- Мосалёв Иван Георгиевич

- Неронов Иван Егорович

- Полосухин Иван Дмитриевич

- Русаков Пётр Михайлович

- Таран Григорий Алексеевич

- Шорников Александр Сергеевич

- Шутов Василий Иванович

- Фроловский Семён Алексеевич

- Яковлев Виктор Перфильевич

Вы можете подробнее узнать о фронтовом пути летчиков 1-й авиатранспортной дивизии ГВФ, ознакомившись с приведенными ниже статьями А.Ю.Белорусовой.

Статьи в формате PDF:

- «Лётчики особого назначения»

- «Летчики особого назначения. Оборона Москвы»

- «Летчики особого назначения. Блокада Ленинграда»

- «Летчики особого назначения. Ржевско-Вяземская операция»

- «Летчики особого назначения. Севастопольская операция» (Часть 1)

- «Летчики особого назначения. Севастопольская операция» (Часть 2)

- «Лётчики особого назначения. Севастопольская операция» (Часть 3)

- «Лётчики особого назначения. Партизанская война»

- «Летчики особого назначения. Крымские партизаны»

- «Летчики особого назначения. Тактика воздушного боя»

- «Лётчики особого назначения. Шотландский след авиагруппы»

- «Лётчики особого назначения. Эррол: то взлёт, то посадка»

- «Лётчики особого назначения. Жизнь - как «лондонский туман»

- «Лётчики особого назначения. Союзники увековечат память»

- «Британия - Россия: «Бессмертный полк» лётчиков особого назначения»

Ссылки на статьи, размещенные на сайте «Парламентской газеты»:

- https://www.pnp.ru/newspaper/detail/67038 - «Лётчики особого назначения»

- https://www.pnp.ru/newspaper/detail/67406 - «Летчики особого назначения. Оборона Москвы»

- https://www.pnp.ru/newspaper/detail/67799 - «Летчики особого назначения. Блокада Ленинграда»

- https://www.pnp.ru/newspaper/detail/68242 - «Летчики особого назначения. Ржевско-Вяземская операция»

- https://www.pnp.ru/newspaper/detail/68660 - «Летчики особого назначения. Севастопольская операция» (Часть 1)

- https://www.pnp.ru/newspaper/detail/69107 - «Летчики особого назначения. Севастопольская операция» (Часть 2)

- https://www.pnp.ru/newspaper/detail/69620 - «Лётчики особого назначения. Севастопольская операция» (Часть 3)

- https://www.pnp.ru/newspaper/detail/70008 - «Лётчики особого назначения. Партизанская война»

- https://www.pnp.ru/newspaper/detail/70444 - «Летчики особого назначения. Крымские партизаны»

- https://www.pnp.ru/newspaper/detail/71174 - «Летчики особого назначения. Тактика воздушного боя»

- https://www.pnp.ru/newspaper/detail/71582 - «Лётчики особого назначения. Шотландский след авиагруппы»

- https://www.pnp.ru/newspaper/detail/72036 - «Лётчики особого назначения. Эррол: то взлёт, то посадка»

- https://www.pnp.ru/newspaper/detail/73233 - «Лётчики особого назначения. Жизнь - как «лондонский туман»

- https://www.pnp.ru/newspaper/detail/75179 - «Лётчики особого назначения. Союзники увековечат память»

- https://www.pnp.ru/newspaper/detail/87113 - «Британия - Россия: «Бессмертный полк» лётчиков особого назначения»